前言

扣在深圳土地资源上的紧箍咒,决定了城市空间的再开发将持续成为未来主要建设方式之一。自《深圳市城市更新办法》及相应的制度体系出台以来,"更新单元规划"已经成为深圳城市规划管理体系重要的一部分。市场化力量主导的城市更新,尤其是拆除重建类更新活动,对房地产、对产业升级、对社会经济发展、对空间环境塑造之影响争议不断,舆论热度不减。我们认为,深圳语境下的城市更新,不是感性的城市观察家自说自话的思想高歌,不是城市多元价值破茧成蝶的缩影,甚至不是城市新陈代谢最自然的状态,然而却是一条可被商议和反复的路径,一个差异性主体博弈和共识的平台,一套将微观理性拧成城市发展方向的制度。有了路径、平台和制度,方有试错、调控、经验和演进。本文从数据分享出发,谈谈关于城市更新的期许和承诺,题目与答卷。

全文分7个小题:

1,城市更新对产业发展空间的回应

2,拆建类更新在住房资源供给方面的表现

3,存量更新下的公共服务设施配置问题

4,单元式更新加剧职住失衡?

5,保城中村:真理or被协商?

6,撬动公共利益的政策杠杆是否有效?

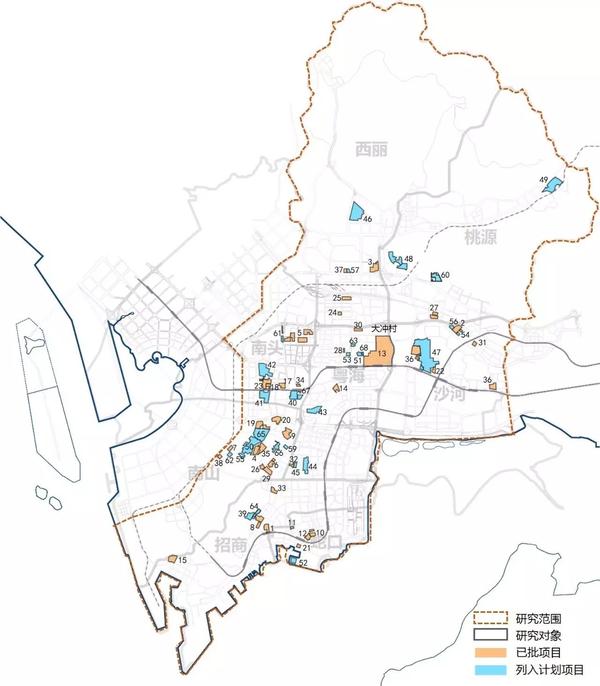

数据来源于《南山区城市更新项目社会发展影响评估》项目。截止2016年初,深圳市南山区列入城市更新计划的拆建类更新项目共计68项,其中规划获批的项目38个,目前已建成项目6个,13个已签订土地出让合同。

1,城市更新对产业发展空间的回应

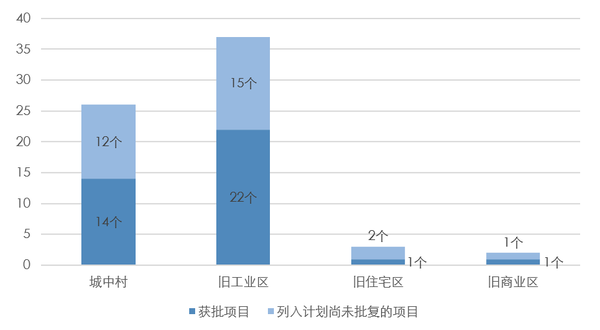

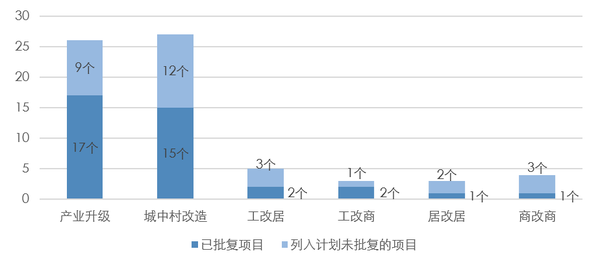

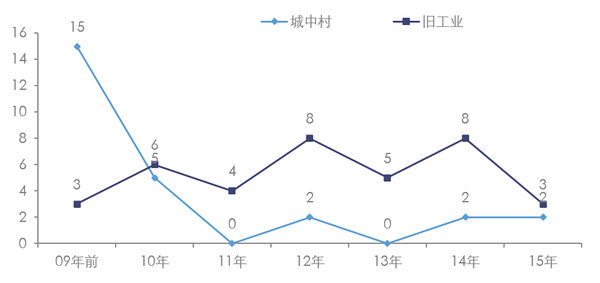

2016年全市第一批更新计划,20个城市更新单元中产业升级类高达13项。如果关注近年来各批更新计划,会有偏重产业类项目的直观感受。事实上,像南山区,尽管囊前海自贸区、超级总部基地、留仙洞总部基地等6大重点产业发展片区于怀中,也丝毫不懈怠微小更新单元中的产业题材。从数据表现看,按更新对象分,南山区的旧工业区项目最多(图1);按更新类型分,产业升级类和城中村改造类不相上下(图2)。但时间分布上,城中村项目大多在09年前列入计划,旧工业区项目的积极性却是在2010年之后逐渐被激发出来(图3)。

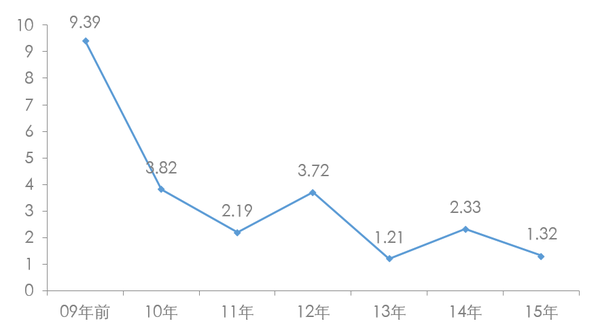

项目进展上,旧工业区项目批复率高、批复时间短。一般批复时长在1-2年,部分甚至同年批复(如侨城北工业区、科技工业园28栋),比起城中村项目多年长跑,显然紧凑。同时,旧工业区更新项目还存在个体用地面积缩减的趋势(图4),可见其规模门槛逐步降低,同时碎片化的程度也提高了。

产业类项目的发展趋势可以反映三点:

第一,深圳的更新尽管承载着多种期许,但调动市场力量促进产业升级,还是当前主要的诉求。而产业类项目的更多、更快、更小的表征,是政府、市场和内生原因的合力。

——政策引导上,若梳理从《关于工业区升级改造的若干意见》(深府〔2007〕75号)到《深圳市人民政府关于优化空间资源配置促进产业转型升级的意见(1+6文件)》(2013)系列文件,公共部门对产业空间的需求可见一斑。

——市场活力上,尽管有着消解产业空间增量的忧虑,产业空间套现的能力也弱于住宅项目,但利益空间以及当前经济增速还是给了极大的信心。

—— 项目自身特点上,工改项目权属相对清晰,基本无还迁压力,设施配套压力小,推进容易得多。

第二,零散的以租赁为主的产业空间,并不足以凝聚成城市产业发展的合力,也缺乏宏观层面的统筹。更新中的产业类项目基本完全市场化,开发主体水平参差不齐。比如,南山旧工业区主要分80年代初国企建设的规模较大的传统工业区、城中村股份公司建设的村属工业区和部分私企所有的工业地块三种。其中,国企主导之项目在空间品质和后期运营商显然观感更好,如招商的蛇口网谷。而小开发商自行改造,常受限于前期研究的准确性、开发投入、资源、后期运营的实力,产业发展均由市场自行承担风险。

同时,市场整体动力充足,不代表个体理性或者资源配置最优。如,对比南山区地段相近更新手段不同的两个产业项目——南山云谷创新产业园(综合整治类)和智谷创意园(拆建类),从租金表现上,拆建类项目的经济优势不明显(表1)。

合理的产业空间形态应由高质量的厂房、普通写字楼、高级写字楼、创新型研发用房共同构成,在更新层面的表现却趋于同质化。

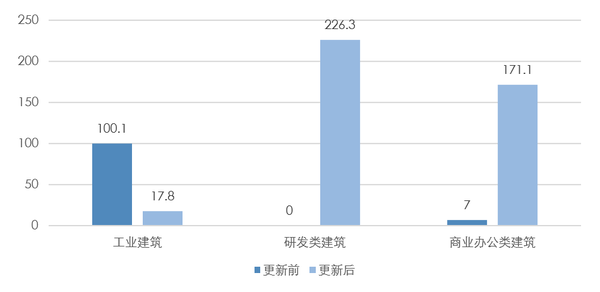

第三,通过工改M0、工改商等更新形式,更新前后产业空间构成发生了巨大变化。据统计,改造前后工业建筑面积减少约82万,研发类建筑面积却增加约226万㎡,商业办公类建筑(服务业)增加约171万㎡(图5)。如果比较当前南山区二三产业结构调整的进度,可见在单元更新层面空间构成变化的力度远大于产业结构变化的程度。

2,拆建类更新在住房资源供给方面的表现

面对当前高房价导致人才溢出的现象,城市更新是否能起到帮助?拆建式更新促进存量土地资源的充分利用,是否表示其供给了更多的住房资源呢?这里的多,可以从量的多与多元两方面讨论。

其一,"量"的方面

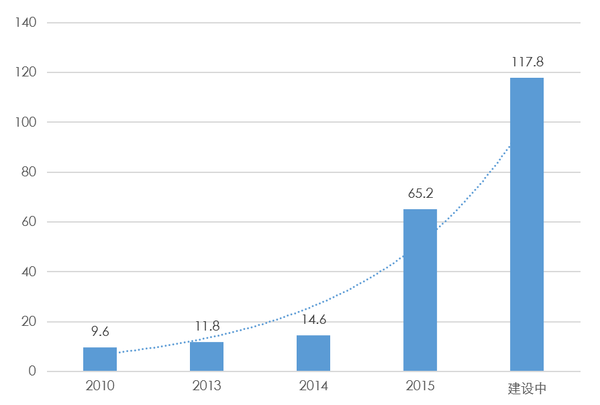

由已建和在建商品房数据,可以给出一个"渐增"的曲线(图6),反映出拆建类项目为商品房市场注入新血液。

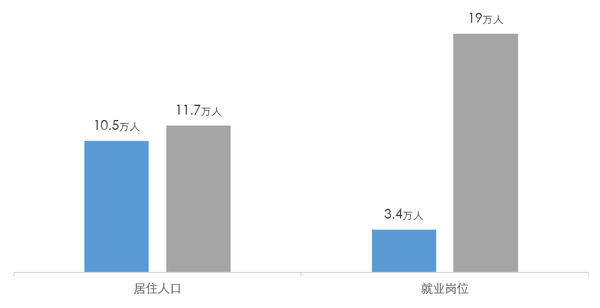

但事实上,尽管宏观上建筑量增多,更新前后可供居住的人口数量变化却不大,从表2更新前后居住人口规模测算中看,已批项目更新前居住人口10.5万,更新后11.7万,所有项目人口数据上甚至减少。这主要是因为人均住房面积的差异,更新前城中村项目人均建筑面积小,尽管更新后建筑总量大增,但人均建筑面积同样增大,因此并不能提高可供居住的人数,甚至减少。

当然,上述结论只是基于宏观数据,对于个别项目,前后户数是否变化还取决于产品定位、户型等因素。也因注意到旧住宅区项目与城中村的差异,如旧住宅区项目鹤塘小区-沙河商城,现状居住人口为1101人,规划居住人口为2045人,增长率85.7%十分显著,只是目前旧住宅区项目并不多见,最近的新政也反映旧住宅区项目仍被谨慎对待。

其二,"多元"的方面

拆建类项目输出的住房均表现出高开发强度、内向性为特征的模式化的空间塑造。

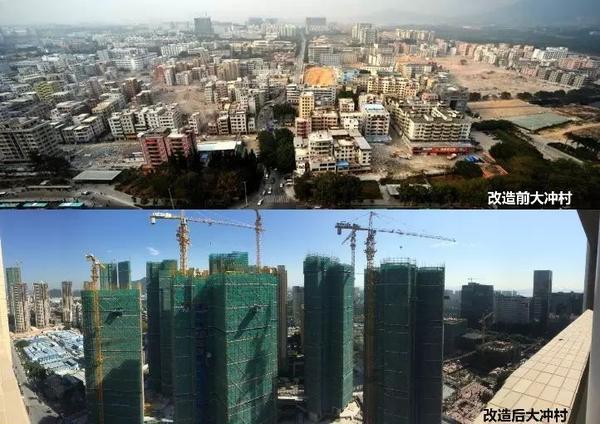

首先,开发主体要在还迁安置、贡献土地、预留配套设施及合理配建保障房的前提下保证经济性,通常诉诸较大的开发强度。如,已建成的水湾村改造项目开发建筑量约为现状建筑量的2.6倍,改造后容积率高达7.5 (深圳市南山区蛇口水湾村改造专项规划,广东省城乡规划设计研究院, 2009);建设中的大冲村项目开发建筑量约为现状建筑量的2.5倍,改造后项目容积率5.74,其中居住用地最大容积率为8.12 (南山区大冲村改造专项规划,深圳市城市规划设计研究院,2014)(图7)。其次,更新后住区一般呈内向的空间组织,居民的公共活动多发生于地块内部。相比代表性的城中村空间,街道比例大幅削减,建筑采光条件和绿地得到优化但开放的临街面减少。

一定社会群体具有相应的空间适应性,居住空间再造导致社会群体在局部地段的再分布。可见,拆建式更新并不能提供更多住房,也尚没有给出多元居住空间的探索,只是造成了居住群体的更代,简言之,一批居住群体在空间上被挤出,另一批人获得了居住权。

3,存量更新下的公共服务设施配置问题

更新规划编制中应用人口规模进行公共服务设施配置的技术方法,在存量更新背景下多方面存疑。事实上,根据与南山区教育、卫计文体等部门的访谈,均可发现设施层面与更新规划的种种矛盾。可总结为以下几点:

第一,借着上题居住类项目更新前后社会群体更代的点,尽管很多项目中得到更新前后局部人口数量不变的论点,但由于居住人口社会属性的变化,设施的需求也将改变。不严谨地预测,更新后住家比例上升,相比更新前大多数城中村的人口构成,更新后人口中适婚青年、学龄儿童的比例可能增加。这一转变带给传统规划技术方法的挑战在于,是否在存量规划中应采取普查、统计等更具社会属性的规划方法,而放弃粗略的估算预测。

第二,人均居住建筑面积的经验值受到"小户型"时代的挑战。尤为突出的是教育部门反映局部更新直接带来的学位缺口,由于户均住房面积压缩,建筑面积所对应的人口数量增加。意味着在更新这种局部化的空间规划中,全市户均住房面积的经验值只能反映一个均质和宏观的状态,而具体项目中是否应采用更为精细化的折算比例,以针对局部的需求,而在审批过程中也应对户数达成约定。

第三,在一个经济强市、产业强区的空间组织中,设施配置结构是否仍然依赖居住人口和居住地的分布来供给是值得讨论的。在就业岗位密集的区域是否应该倡导一定的医疗、文体配置,来适合现在城市居民的实际使用习惯和需要。

设施配置和更新规划的矛盾反映的是,市场化的背景下,开发主体方面很难主动对于公共长远利益做出"高风亮节"的应对,因此更新的政策体系尚需公共部门更为动态和精细化的管理作为,以保障城市宜居体验的实现。

4,单元式城市更新加剧职住失衡问题?

深圳市内本身已呈现出就业与居住空间的分离基本态势 (加那提古丽•卡德尔,王星, 孟晓晨 . 北京市与深圳市就业—居住空间结构对比研究 [J]. 城市发展研究 ,2014,03:35-44.),就业岗位向关内(主要是南山、福田、罗湖)集中,居住人口向关外分散。南山区与周边的西乡、新安,以及福永、民治等地之间存在较大的职住依赖关系。随着居住成本的不断提高,南山区职住分离严重。

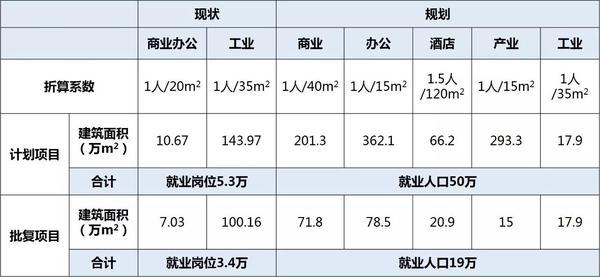

通过更新规划前后各类建筑量与就业岗位的折算,拆建类城市更新将对城市就业环境产生明显的促进作用,从南山项目数据汇总来看,更新后就业岗位数为更新前10倍,已批项目5-6倍,就业岗位数的增长惊人(表3)。结合之前总体居住人口变化不大的结论,单对比城市更新这一块的职居变化情况,已经达到非常戏剧化的效果(图8)。

职住不均的底子 + 更新项目内部职住失衡 + 前海、后海、留仙洞等产业板块 = 极度失衡状态。这种失衡带来的影响至少有两个:

第一,通勤量会直接地反应在各类交通方式上,由于地面交通的压力,公共交通的占有率会大幅提升,倒逼现状的公共交通体系扩容,尤其是在部分就业岗位集中的地区。

第二,就业地周边的人均居住空间面积将会呈现大幅度压缩的趋势,基于低成本通勤范围内的住房需求将高涨。

5,保城中村:真理or被协商?

从大冲村的争议到湖北村的"焦虑",城中村拆建项目一度处在舆论之上。城中村这一话题从多年前被一部分人探讨论证,到现在甚至到达一个道德高度,至少在湖贝村事件中呈现几乎一边倒的情况,既是湖贝个案的特殊性,又有城中村拆建的共性。从资源不可再生角度、从低成本空间角度、从城市功能一体化角度,保城中村几乎已经从学术圈的呼吁,成为广泛共识下的真理。

然而,尽管已经有了这样的共识,像深大旁的桂庙新村这样重要的村依然在南山区旧改计划之列(图9)。

在深圳城市更新现有的规则体系中,开发主体运作整个更新项目,是主导者;村民个体参与城市红利分配,是利益分享者(图10);政府提出宏观制度法规,是调控者。可见,主导或者参与更新过程的权力还是集中在资本所有者手中,代表城市价值和公共利益的公共部门或是缺乏逆市场行为的决心或是缺乏切实的调控手段,而舆论活跃者更是没有直接影响更新的途径。

而最根本的原因,是资本驱动下的拆建式城市更新建立了一条"协商制"的路径,把城中村这种没有刚性约束的灰色地带摆到协商的台面上来。

其实,抛开开发主体、公共部门、村民和公众不同的角色和立场来看,保和拆都反映了深圳这个城市长期面临的现实发展问题,包括土地、住房、经济等等。保派和拆派的争议,并不意味着"协商"制度本身的失误,而只是市场化资本驱动下话语权的失衡。因此,因"湖贝""桂庙新村"这些案例否定拆建式更新本身大可不必,深圳的城市更新尽管狭义,却推动了市场的齿轮。

然而,"真理"始终是需要坚持的。一方面,理清产权、发展权和话语权的关系,使更理性的规划意识和治理能力反映到城中村的发展中;另一方面,以更精明的补偿措施弥补更新政策打开的巨大的市场化口子,使城中村的价值得到承认、保护和进一步塑造。因为从当前城市发展的角度,城中村的留下确有其现实功能和浪漫主义意义。

6,撬动公共利益的政策杠杆是否有效?

贡献用地面积、保障性住房、创新型产业用房等均属市场化更新体系中应对公共利益的政策杠杆。以保障性住房为例,更新体系构建之初,根据总量分配法和可接受强度法对保障性住房的配建比例进行了一定的研究(《转型期深圳城市更新规划探索与实践》) ,由此逐步确定之后的配建比例规定。

然而,尚不论当时对于保障房和人才房模糊的交代(近期保障房和人才房政策才分开),不管是低收入人群的规模,还是可接受强度的说法均是动摇的。

深圳房价现象下,相比"低收入人群"更恰当的用词是"低成本住房"。拆建前的城中村、旧住宅区住房事实上为城市提供了大量的低成本居住空间,甚至为中高学历者承担着人才公寓的职能,那么拆了这些住房后,廉价住房的功能应该由保障房体系供应。

据统计,南山区拆建类更新项目涉及保障性住房建设的共13个,预计可提供保障性住房16.8万平方米,其中已批项目6个,包括保障性住房面积9.5万平方米,对于拆建式更新巨大的建设量来说,其在保障房上的贡献本身就很小。

而从比例上来讲,根据居住建筑与居住人口的折算,更新片区现状住房约可为33.4万人提供居住空间;而更新后的保障性住房仅能为大约0.6万人,提供约1866套住房(表4),数量大大下滑。

可见,拆建式更新必然导致低成本住房的减少,保障性住房的政策杠杆根本无力承担更新单元内的住房保障问题。而单个项目造成的影响较小,表现为没有居住能力的人群受到驱赶,但是更新进程越快,短时间内廉价住房的骤减则越明显。可能会造成低收入就业人口,甚至一些起步阶段年轻群体的流失,并降低社会群体多元性。

结语

广义城市更新承担的使命不仅是经济和物质领衔下一轮土地利用的再造,还需追求更畅通的交通方式、优质的人居环境、充裕的就业岗位和便利的设施供给,并回应发展中的经济、社会和文化等问题。这是深圳"狭义"的市场化路径的更新,目前证明所偏离的。而正如前言提到,"有了路径、平台和制度,方有试错、调控、经验和演进",规划理论上,静态真理是不存在的,动态实践中所涌现的思路和修正远有价值的多。

深圳的城市更新作为存量时代的一种开发模式,从当前所表现出的活力和市场热情上来看,是证明有效的。对于目前暴露出的产业空间、居住空间、公共资源、人口均衡、文化内涵等方面的问题,将依赖于更多公共部门的智慧和政府行为介入,包括对于更新对象和方式的引导、住房保障、公共服务设施方面更高的要求、统筹考虑局部地区交通问题等等。本文仅作为当前实践之总结,以供未来探索于参考。

作者:

周彦吕,深圳市城市规划设计研究院规划师,规划师

洪 涛,深圳市城市规划设计研究院,规划高级工程师

来源:知乎 www.zhihu.com

作者:深圳规划院

【知乎日报】千万用户的选择,做朋友圈里的新鲜事分享大牛。 点击下载

没有评论:

发表评论